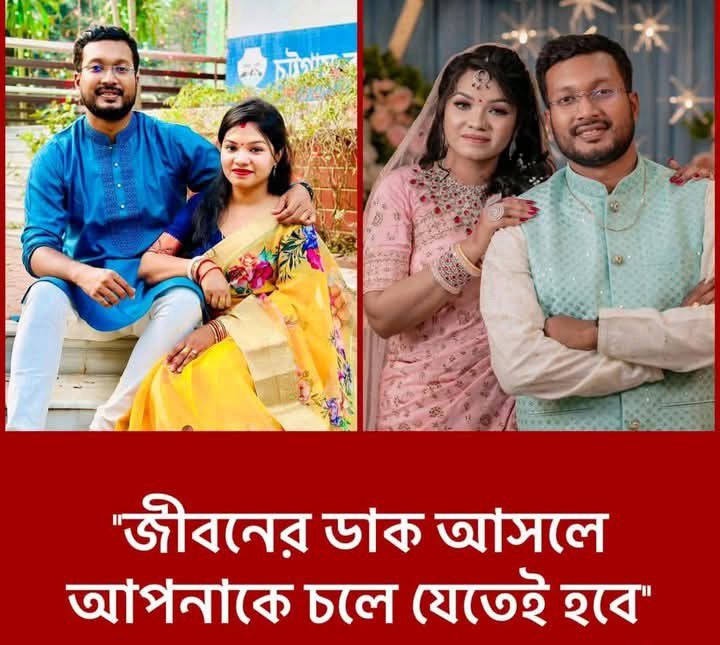

а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ ඐථඌඁ а¶ЖථථаІНබ; පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටග а¶У а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІОа•§

а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ පа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ, ඙аІНа¶∞а¶ЬаІНа¶Юа¶Њ ථගа¶Йа¶Ь а¶°аІЗа¶ЄаІНа¶Х:

а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ: а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ථඐඐа¶∞аІНа¶Ј а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ බගථ ථаІЯвАФа¶Па¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х ඙аІБථа¶∞аІНа¶Ьа¶Ња¶Ча¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗථаІНа¶°а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІГа¶ЈаІНආඌа¶Йа¶≤аІНа¶ЯඌථаІЛ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Зටගයඌඪ, а¶РටගයаІНа¶ѓ, а¶ЪаІЗටථඌ а¶У ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓа¶ђаІЛа¶ІаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Па¶Х а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶ЕථаІБа¶Ја¶ЩаІНа¶Ч вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвАЩвАФඃඌපаІБа¶ІаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶Њ ථаІЯ, а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х ඐග඙аІНа¶≤а¶ђаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶єа¶Ха•§

ටඐаІЗ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Па¶З පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞ ථඌඁ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐвАФвАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබа¶Яа¶њ ඐඌබ බගаІЯаІЗ вАШа¶ЖථථаІНබ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвА٠ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐвАФа¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶Па¶Х ථටаІБථ ඐගටа¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ХаІЗ а¶ХаІЗа¶Й බаІЗа¶Ца¶ЫаІЗථ඲а¶∞аІНඁථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНඣටඌа¶∞ а¶Цඌටගа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХаІЗа¶Й а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗථвАФа¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІБ඙а¶∞а¶ња¶Ха¶≤аІН඙ගට а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Е඙а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶ІаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Зඐගටа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЛвАФа¶Рටගයඌඪගа¶Х ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣඌ඙а¶Я, а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х ටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Хටඌ, а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІО а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌа¶∞ ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶Єа¶єа•§

а¶Зටගයඌඪ: ථඐඐа¶∞аІНа¶ЈаІЗа¶∞ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вАЩ а¶ХаІЛඕඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶≤?

а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ථඐඐа¶∞аІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЙаІО඙ටаІНටග а¶ЃаІВа¶≤ට а¶ЃаІБа¶Ша¶≤а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶ЖබඌаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња¶∞аІНඕаІЗ а¶Ђа¶Єа¶≤ගඪථ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗа•§ ටඐаІЗ а¶Па¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶∞аІВ඙බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶П බаІЗපаІЗа¶∞ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь, а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Ња¶ђаІИපඌа¶Ца¶ХаІЗ ථටаІБථ а¶ЄаІВа¶Ъථඌа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗа¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНටග а¶У а¶ђаІИපඌа¶ЦаІЗа¶∞පаІБа¶∞аІБටаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶∞а¶Ха¶Ѓ ඙ඌа¶≤а¶Њ-඙ඌа¶∞аІНа¶ђа¶£, ඙ගආඌ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ, а¶ЧඌථаІЗ-ථаІГටаІНа¶ѓаІЗ ථඐඐа¶∞аІНа¶Ја¶ХаІЗа¶Йබඃඌ඙ථ а¶Ха¶∞ටаІЛ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶Ја•§

вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвАЩа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶єаІЯ аІІаІѓаІЃаІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ, ඥඌа¶Ха¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶Ха¶≤а¶Њ а¶ЕථаІБඣබаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа•§ ටа¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤вАФа¶ЄаІНа¶ђаІИа¶∞а¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞а¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІАа¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х ඙аІНа¶∞а¶§а¶ња¶ђа¶Ња¶¶а•§ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶Яа¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶Ча¶£а¶Ѓа¶Ња¶®аІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶У а¶Еа¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Хටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Па¶ЦඌථаІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАа¶ѓа¶Ља¶Еа¶∞аІНඕаІЗ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В පаІБа¶≠, а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£, а¶Ра¶ХаІНа¶ѓ а¶У ඙аІНа¶∞ටගа¶∞аІЛа¶ІаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Х а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГටයаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§

вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓаІБаІО඙ටаІНටගа¶Чට ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£

вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГට ඲ඌටаІБ "а¶Ѓа¶В" а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО පаІБа¶≠ а¶ђа¶Њ а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£а•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ, а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Чඌථ, а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ња¶Ъа¶∞а¶£, а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ ඙аІНа¶∞බаІА඙, а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶ХඌඁථඌвАФа¶Па¶Єа¶ђ а¶ХаІЛථаІЛ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЖඐබаІНа¶І ථаІЯа•§ а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶З පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග-а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ђаІЛа¶ІаІЗа¶∞а¶Еа¶Вප, а¶ѓа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞ බаІИථථаІНබගථ а¶ЬаІАඐථ а¶У ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞аІЛа¶•а¶ња¶§а•§

а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ, вАШа¶ЖථථаІНබвА٠පඐаІНබа¶Яа¶ња¶У පаІБа¶≠, а¶єа¶∞аІНа¶Ј а¶У а¶ЄаІБа¶Ца¶ђаІЛа¶ІаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха•§ а¶ХගථаІНටаІБа¶Па¶ЦඌථаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶єа¶≤аІЛвАФа¶ХаІЗථ а¶Пටබගථ ඙а¶∞, а¶ХаІЗථ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ? පඐаІНබаІЗа¶∞ පаІБа¶ІаІБ а¶ђаІНа¶ѓаІБаІО඙ටаІНටග ථаІЯ, а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯа¶ЪаІЗටථඌа¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗа¶У а¶Па¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНඃඌ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьа¶®а•§

ඐගටа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ඐගථаІНබаІБ: පඐаІНබ ථඌа¶Ха¶њ а¶Жබа¶∞аІНප?

вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З යගථаІНබаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගටа¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ, ඃබගа¶У а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ а¶≠ගථаІНථ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶ЗටගයඌඪаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗвАФපඌඪа¶ХපаІНа¶∞аІЗа¶£а¶ња¶∞ යඌට а¶Іа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ьථа¶Ча¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗ ඙аІБථа¶∞аІНа¶≤а¶ња¶ЦථаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ බаІЛа¶єа¶Ња¶З බගаІЯаІЗ, а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ЬඌටаІАаІЯ а¶Ра¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗа•§

ටඐаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඐаІНබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ පаІБа¶ІаІБ ථඌඁаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶ња¶Жබа¶∞аІНපа¶ЪаІНа¶ѓаІБа¶§а¶ња•§ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвАЩ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ча¶£а¶§а¶Ња¶®аІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞а¶Зටගයඌඪ, а¶ђа¶єаІБටаІНඐඐඌබаІА а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶У ඙аІНа¶∞ටගඐඌබаІА а¶ЪаІЗටථඌа¶∞ а¶Еа¶Ва¶ґа•§ а¶Па¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථඁඌථаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Зටගයඌඪа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња•§

а¶ЖථаІНටа¶∞аІНа¶Ьඌටගа¶Х а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග: а¶За¶ЙථаІЗа¶ЄаІНа¶ХаІЛ а¶У а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІМа¶∞а¶ђ

аІ®аІ¶аІІаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶За¶ЙථаІЗа¶ЄаІНа¶ХаІЛ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶ХаІЗ "Intangible Cultural Heritage of Humanity" а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶∞а¶ЫඌටаІНа¶∞-පගа¶ХаІНа¶Ја¶ХබаІЗа¶∞ а¶ХаІГටගටаІНа¶ђ ථаІЯ, а¶Па¶Яа¶њ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶Ьඌටගа¶∞а•§ а¶За¶ЙථаІЗа¶ЄаІНа¶ХаІЛටаІЗ ඙аІЗප а¶Ха¶∞ඌථඕගටаІЗ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвАЩа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Єа¶ВපаІНа¶≤аІЗа¶Ј ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶Ва¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Ра¶ХаІНа¶ѓ, ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප а¶Єа¶ЪаІЗටථටඌ, ථඌа¶∞аІАа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌаІЯථ, а¶Па¶ђа¶В පගа¶≤аІН඙а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶Па¶З ථඌඁ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටගа¶∞ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІО а¶Ха¶њ? а¶Па¶Ха¶З а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ, а¶Ха¶Ња¶≤а¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ, а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНටග, а¶ђа¶Ња¶Йа¶≤ а¶ЧඌථвАФа¶Єа¶ђа¶З а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ыа¶Ња¶Ба¶ХථගබගаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§

а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටග: පඐаІНබ а¶ѓа¶Цථ а¶Еа¶ЄаІНටаІНа¶∞

а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗвАФа¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗ а¶Ха¶ЦථаІЛа¶З а¶Па¶ХඌථаІНටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ђа¶≤аІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ аІІаІѓаІЂаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ, аІІаІѓаІђаІѓа¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ча¶£а¶Еа¶≠аІНа¶ѓаІБටаІНඕඌථ, а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ аІІаІѓаІ≠аІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ХаІНටගඃаІБබаІНа¶ІвАФа¶Єа¶ђа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶Х ඐග඙аІНа¶≤а¶ђаІА а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Ња•§

а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠ඐථඌඁ вАШа¶ЖථථаІНබвА٠ඐගටа¶∞аІНа¶Х а¶ЄаІЗа¶З а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶Хටඌа¶∞а¶З а¶Па¶Ха¶ЯගථටаІБථ ඙а¶∞аІНа¶ђа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗвАФа¶Па¶Ха¶Яа¶њ බඌа¶∞аІНපථගа¶Х а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶Ьа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶Яග඙а¶ХаІНа¶Ј а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶У а¶Жа¶ІаІБථගа¶Хටඌа¶∞ а¶ЃаІЗа¶≤ඐථаІН඲ථаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІА, а¶Жа¶∞аІЗа¶Х ඙а¶ХаІНа¶Ј а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ථඌඁаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ පගа¶ХаІЬ а¶Й඙аІЬаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§

а¶Єа¶Вඐඌබඁඌ඲аІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Њ: ඁටа¶≠аІЗබ а¶У а¶ЃаІЗа¶∞аІБа¶Ха¶∞а¶£

а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЬඌටаІАаІЯ බаІИථගа¶Х, а¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶≠ගපථ а¶Яа¶Х-පаІЛ, а¶Па¶ђа¶В а¶Еථа¶≤а¶Ња¶Зථ а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶ЊаІЯа¶Па¶З ඐගටа¶∞аІНа¶Х а¶ЙආаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠ගථаІНථ а¶≠ගථаІНථ а¶Жа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶ХаІЗа•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Єа¶Вඐඌබඁඌ඲аІНа¶ѓа¶Ѓ а¶Па¶ХаІЗа¶Іа¶∞аІНඁථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНඣටඌа¶∞ а¶Еа¶Вප а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗвАФа¶Па¶Яа¶ња¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІМපа¶≤а•§

ටа¶∞аІБа¶£ а¶Єа¶Ња¶Вඐඌබගа¶Х а¶У පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞аІНඕаІАа¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗථвАФвАЬපаІБа¶ІаІБ පඐаІНබ ථаІЯ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗටථඌа¶∞ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞аІНඕаІЗ а¶≤аІЬа¶Ыа¶ња•§вАЭ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Іа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА බඌඐගа¶Ха¶∞а¶ЫаІЗвАФвАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ЕථаІБа¶≠аІВටගටаІЗ а¶Жа¶Шඌට а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа•§

а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Єа¶Ва¶Чආථ а¶У ඐගපගඣаІНа¶Яа¶ЬථබаІЗа¶∞ ඁටඌඁට

а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶∞ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶Жа¶≤аІА а¶Жපа¶∞а¶Ња¶Ђ а¶ђа¶≤аІЗථ, вАЬа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පඐаІНබа¶ХаІЗඐඌබ බගа¶≤аІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථඌඁ ථаІЯ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථа¶ХаІЗа¶З а¶Еа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞а¶Ха¶∞а¶ђаІЛа•§вАЭвА®а¶Ха¶ђа¶њ а¶Ьа¶≤а¶њ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, вАЬа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ ඁඌථаІЗа¶З යගථаІНබаІБ ථаІЯа•§ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ ඁඌථаІЗ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕථඌ, පаІБа¶≠ а¶Хඌඁථඌ, а¶Єа¶ЃаІНа¶Ѓа¶ња¶≤а¶®а•§вАЭвА®а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Єа¶Ва¶Чආථ вАШа¶Ыа¶ЊаІЯඌථа¶ЯвАЩ, вАШа¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඙а¶∞ගඣබвАЩ, вАШа¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප а¶ЧаІНа¶∞аІБ඙ඕගаІЯаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЂаІЗа¶°а¶Ња¶∞аІЗපථвАЩ-а¶Па¶∞ ටа¶∞а¶Ђ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У а¶ђа¶ња¶ђаІГටග а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗвАФථඌඁаІЗа¶∞඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІА а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЬථඁаІВа¶≤а¶Ха•§

ටа¶∞аІБа¶£ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ђа¶Ња¶ђ

а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗපග а¶Єа¶∞а¶ђ ටа¶∞аІБа¶£ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓа•§ а¶єаІНඃඌපа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧвАШ#а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤_а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞_а¶Ча¶∞аІНа¶ђвАЩ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІНа¶° а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶ЯаІБа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗа•§ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З ටඌබаІЗа¶∞ පаІИපඐаІЗа¶∞а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶ЬаІБаІЬаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶У а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ පаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§а¶§а¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗвАФвАШа¶ЖථථаІНබвА٠ටаІЛ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤аІЗа¶З а¶®а¶ња¶єа¶ња¶§а•§ а¶Па¶∞ ථඌඁ ඐබа¶≤аІЗ බගа¶≤аІЗа¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Зටගයඌඪ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫගථаІНථ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЛа•§

а¶Іа¶∞аІНඁථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНඣටඌ а¶Ха¶њ පඐаІНබ ඙ඌа¶≤аІНа¶ЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ?

а¶Іа¶∞аІНඁථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНඣටඌ ඁඌථаІЗ а¶єа¶≤аІЛвАФа¶Єа¶ђ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග පаІНа¶∞බаІН඲ඌපаІАа¶≤ ඕඌа¶Ха¶Њ, ථඌ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶ХаІЗ а¶ЦаІБපග а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ђа¶Ња¶ХගබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња•§ ඃබගвАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤вА٠පඐаІНබ යගථаІНබаІБබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶∞ а¶єаІЯ, ටඐаІЗ а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Иබ, а¶ХаІЛа¶∞ඐඌථගа¶∞ а¶Иබ а¶Ха¶ња¶ЃаІБа¶Єа¶≤ගඁබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶∞ ථаІЯ? ටඐаІБ а¶Па¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶ЪගටයаІЯа•§

а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶єа¶≤аІЛвАФа¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථඌඁ а¶Ха¶њ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ХаІЗ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З а¶Жа¶Шඌටа¶Ха¶∞аІЗ, ථඌ а¶Ха¶њ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Ж඲ග඙ටаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЕථඌයаІБට ඙аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶Є?

а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶£аІАаІЯ: а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ЧаІЬа¶њ

а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඃබග а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඐаІНබа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Пට а¶ђа¶ња¶≠а¶ХаІНට а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬа¶њ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ ඙аІЬа¶ђаІЗа•§ ටඌа¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටаІЗබа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§

඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ, а¶Ѓа¶ња¶Йа¶Ьа¶њаІЯа¶Ња¶ЃаІЗ, а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвАЩа¶∞а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶У а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х ටඌаІО඙а¶∞аІНа¶ѓ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х඙ඌආа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Па¶∞ а¶ЃаІБа¶ХаІНටගඃаІБබаІНа¶І а¶У а¶Ча¶£а¶§а¶Ња¶®аІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣඌ඙а¶Яа•§

а¶Й඙ඪа¶Ва¶єа¶Ња¶∞: а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ, ටඌටаІЗа¶З а¶ЖථථаІНබ

а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІО а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටග а¶ђа¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕථаІАටගටаІЗ ථаІЯ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Уа¶ЪаІЗටථඌаІЯ а¶®а¶ња¶єа¶ња¶§а•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඃබග а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ, පඐаІНබ, а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶У а¶∞аІАටගа¶ХаІЗа¶Єа¶ЃаІНඁඌථ ථඌ а¶Ха¶∞а¶њ, ටඐаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Х පගа¶ХаІЬа¶єаІАථ а¶ЬඌටගටаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єа¶ђаІЛа•§

вАШа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ පаІЛа¶≠ඌඃඌටаІНа¶∞а¶ЊвА٠පаІБа¶ІаІБ а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶Ха¶≤а¶Ња¶∞ а¶ХаІНඃඌථа¶≠а¶Ња¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛපаІЗа¶∞а¶ђа¶єа¶∞ ථаІЯ, а¶Па¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶ЪаІЗටථඌа¶∞ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞ඐඌයඁඌථ ථබаІАа•§ а¶ЄаІЗа¶З ථබаІАа¶∞ ථඌඁ඙ඌа¶≤аІНа¶ЯаІЗ බගа¶≤аІЗ ටඌа¶∞ а¶ЙаІОа¶Є, а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ, а¶Па¶ђа¶В а¶ЧථаІНටඐаІНа¶ѓвАФа¶Єа¶ђа¶З ඙аІНа¶∞පаІНථඐගබаІНа¶І а¶єаІЯа•§

ටඌа¶З а¶Жа¶ЄаІБථ, а¶РටගයаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗ ථаІЯ, а¶Єа¶ЪаІЗටථටඌа¶∞ ථඌඁаІЗ а¶Па¶∞ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£а¶Ња¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Ја¶£а¶Ха¶∞а¶ња•§ 'а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤'-а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЖථථаІНබ, а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЖථථаІНබаІЗа¶За¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а•§

а¶≤аІЗа¶Ца¶Х: а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ පа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ, а¶Па¶Ђа¶Єа¶ња¶Па¶Є | ඐගපаІЗа¶Ј ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗබа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓа¶ња¶ЄаІНа¶Я